ライブ中にいきなりチューニングがズレて「んだよ…せっかくの見せ場なのに…」って顔、アンタも一度はしたことあるだろ?

あれって、実は弦のせいじゃない。

でもギターのせいでもない。

そう、弦の巻き方なんだよ。

昭和の終わり頃、オレたちは誰に教わるでもなく「とにかく巻け!」の精神で弦を張ってた。

けど今ならわかる。ギターのチューニングがすぐ狂うのって、たいてい巻きが甘いからなんだって。

世の中には“ギブソン巻き”“マーチン巻き”“シーゲル巻き”っていう、妙にかっこいい名前の巻き方がある。

最初は「バンド名か?」って思ったさ。でも違う。

これがまた巻き方の奥義だったりする。

「巻き方なんてどうでもいいだろ」とか言ってるヤツは、だいたいチューニング狂ってる。

今回は、その“巻き”に宿るロマンと機能美を、筆者なりに語らせてもらう。

読んだらきっと、次の張り替えが待ち遠しくなる――そんなブログだ。

ギターってやつは、たった“巻き方”ひとつで、豹変するんだぜ。

ギターのチューニングを安定させる方法

ギブソン巻き/マーチン巻き/シーゲル巻き

ギターを弾き始めた最初の頃って弦の張り具合がよくわからず、張り過ぎてよく1弦を切ったりしてました。そのときはセットで買ってきたので1弦だけまた近くの楽器屋に買いに行くというようなことを何回か繰り返していたことを思い出します。

最初の頃はペグポストにとにかく「3周4周と巻き付けた方がギターのチューニングは安定するんだ!」と何の疑いも根拠もなく間違った理論でとにかく何周にも巻きつけていたのですが、ある日某ギター雑誌に今までの自分の常識を覆す記事が載っていたのです。

それは、弦はペグポストに何周も巻かない方が安定するという内容でした。

実際に巻き数を減らしてみるとチューニングは前に比べて安定したように思いました。

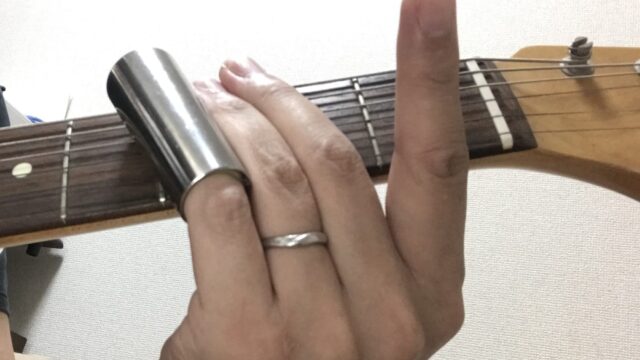

そして、もっとチューニングが狂わない巻き方として「ギブソン巻き/マーチン巻き/シーゲル巻き」を知りました。※様々な呼び方があるようでどれが本当の名称なのかはよくわかりません。

わかりやすい動画があったので紹介します。

弦を上から差し込むフェンダーヴィンテージによくあるクルーソンタイプのペグポストでも同じように巻くことができます。

ペグポストに弦を1周も巻かないので、アームを使ったときのチューニングの狂いにも強くとても安定します。

筆者は昔、フェンダーのムスタングを持っていたのですが、あまりにチューニングが狂うので結局手放してしまったのですが、当時「ギブソン巻き/マーチン巻き/シーゲル巻き」を知っていたら試してみたかったなあと思います。

デメリットは、ペグポストに弦を1周も巻かないので、一般的なギターのペグポストに比べてイレギュラーな見た目になる点でしょうか。

ロック式ペグへの交換

あまりにもチューニングの狂いがひどいときにはロック式ペグ(ロッキングチューナー)を取り付けるという選択肢も考えられます。

ムスタングのときにはロック式ペグへの交換を考えたこともあったのですが、結局ペグを交換する前にギターを手放してしまったので効果についてはわかりません。しかし、アームを多用する方でチューニングが安定せず、弦の張り替えを今よりもっと簡単にしたいという方にはロック式ペグ(Amazon.co.jpで購入する)やローラーナット(Amazon.co.jp

で購入する)への交換を検討してみることをおすすめします。

弦を張ったら何度か引っ張る

特に新しい弦の場合、合わせたい音より少し高めで合わせておいて、弦を張ったら上に弦を引っ張って伸ばしましょう。

そうすると、弦が緩んで少し音が下がります。そしてまたチューニングして、を2~3セット繰り返します。そうすると、弦が良く伸びて馴染んでくるのでチューニングの狂いが小さくなります。

または、弦を引っ張りながらチューニングするのもいいでしょう。

まとめ

ギターのチューニングが安定しやすくなる弦の巻き方について紹介しました。

ギターのチューニングはどんなにキチンと合わせても温度や湿度で変化してしまうことがあります。特にステージでは照明の熱やお客さんの熱気など様々な環境の変化によってチューニングが狂ってしまうことがあるのでこまめなチェックが必要となります。

ライブ中などに迅速にチューニングする必要があるときは、ペダル式のチューナーは安定していていいのですが、普段家で弾くことが多い方には、クリップチューナーの方が手軽でライブでも家でも併用できておすすめです。